一般内科

風邪やインフルエンザ、頭痛や喉の痛みや発熱、腹痛、便秘・下痢などの身近な病気・症状を診療します。

風邪やインフルエンザ、頭痛や喉の痛みや発熱、腹痛、便秘・下痢などの身近な病気・症状を診療します。

当院では、糖尿病・脂質異常症(高脂血症)・高血圧症といった生活習慣病、不眠などについても診療しております。

どの診療科を受診すればいいのか分からないというときにも、その窓口としてご相談ください。より精密な検査・治療が必要になった場合にも、連携する医療機関を速やかにご紹介することができます。

一般内科で診療する疾患例

風邪

ウイルスの感染によって鼻・咽頭・喉頭の上気道に急性の炎症が生じている状態を、風邪と呼びます。

発熱、咳、鼻水、のどの痛み、頭痛などの症状を伴います。治療でもっとも大切なのは、安静と水分・栄養補給です。投薬による対症療法も行います。

また、細菌感染を合併している場合には、抗菌薬を使用することもあります。

インフルエンザ

インフルエンザウイルスの感染によって、38度以上の高熱、関節痛・筋肉痛などの症状が出ます。また、これらの症状が急激に発症・悪化するのが特徴です。

お子様、ご高齢の方、免疫力が低下している方などは、肺炎や脳炎を合併して重症化する可能性が高くなります。インフルエンザワクチンの接種によって、発症・重症化のリスクを下げることができます。

頭痛

頭痛の種類は大きく「偏頭痛」「緊張型頭痛」「群発頭痛」に分類されます。原因はさまざまですので、医師の診断のもと、治療・対策に取り組まれることをおすすめします。

また、くも膜下出血や脳出血など、命にかかわる病気との鑑別も重要になります。「慣れているから」「軽いものだから」と侮らず、気になるときにはお早目にご相談ください。

不眠

なかなか寝付けない、夜中に何度も目が覚める、目覚ましが鳴るより早くに目が覚める、ぐっすりと眠れないといったことはありませんか?

日中の仕事、家事、学業、運動などに支障が出ている場合には、一度当院にご相談ください。生活習慣指導、薬物療法による治療を行います。

生活習慣病

生活習慣病とは、毎日の食事、運動、喫煙習慣、飲酒、ストレス、睡眠などの生活習慣の乱れによって発症する病気の総称です。

かつては「成人病」と呼ばれていました。生活習慣によっては成人でなくても発症する可能性があることから、生活習慣病へと名称を改められています。

主な生活習慣病として、糖尿病・脂質異常症(高脂血症)・高血圧症が挙げられます。いずれの場合も、まずは食事療法・運動療法を行い、必要に応じて薬物療法を取り入れます。

● 糖尿病

血液中のブドウ糖の値である「血糖値」が慢性的に高くなる生活習慣病です。

血糖値を下げてくれるホルモン「インスリン」の分泌量の不足、うまく働かないことを原因として発症します。

多くは無症状ですが、喉の渇き、多尿、倦怠感、体重減少などの症状が起こることがあります。

なお、頚部エコー検査で動脈硬化が見られます。

● 脂質異常症(高脂血症)

血液中のコレステロールや中性脂肪が多すぎる・少なすぎる状態になる生活習慣病です。以前は、「高脂血症」と呼ばれていました。

生活習慣の乱れの中でも、特に運動不足や肥満、偏った食事などがリスク要因となります。

ほとんどは無症状です。

糖尿病と同様、頚部エコー検査で動脈硬化が見られます。

● 高血圧症

診察室で測定した収縮期血圧が140mmHg以上または拡張期血圧が90mmHg以上を示す状態です。

特に、塩分の摂り過ぎ、運動不足、肥満、ストレスなどがリスク要因となります。

多くは無症状ですが、頭痛、めまい、鼻血などの症状が起こることもあります。

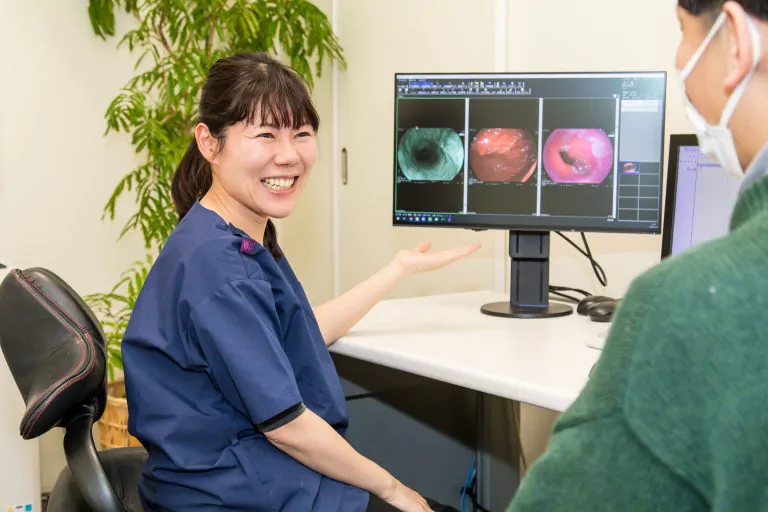

消化器内科

食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、膵臓、胆嚢などを診療します。

食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、膵臓、胆嚢などを診療します。

胃カメラ検査、大腸カメラ検査は、消化器内科において非常に重要な検査となります。粘膜を直接観察できることから、がんを含めた病変を、早期のうちに発見することができます。

当院では、消化器人間ドックも実施しております。

日本消化器病学会消化器病専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医である院長が、その専門性を活かした診療いたします。

消化器内科で診療する疾患例

胃炎

胃の粘膜に炎症が生じた状態をいいます。

胃炎には「急性胃炎」と「慢性胃炎」があり、食べ過ぎや飲み過ぎ、ストレス過多や喫煙習慣などを要因とした胃炎を「急性胃炎」、ピロリ菌感染などが要因の胃炎を「慢性胃炎」といいます。「慢性胃炎」を放置してしまうと胃・十二指腸潰瘍や胃がんを引き起こす可能性があります。

近年では、ピロリ菌感染からの胃炎と、機能性ディスペプシアなど胃の機能の低下が原因で起こる胃の症状は別の胃炎であると区別されています。

大腸炎

様々な原因によって、大腸に炎症が生じる病気です。下痢、血便などの症状が現れてから体調の異常に気付く方が多いです。

主な原因には、免疫性異常や感染性(細菌やウイルス)があり、虚血性腸炎や潰瘍性大腸炎、クローン病といった疾患も合わせて大腸炎と呼びます。

逆流性食道炎

加齢、食生活の欧米化、喫煙習慣、飲み過ぎ、肥満などを原因として、胃酸が食道へと逆流し、炎症を起こす病気です。

胸やけ、ゲップ、胸痛、咳・のどの痛みなどの症状が見られます。

近年、増加傾向にある消化器疾患です。

胃潰瘍(いかいよう)

胃潰瘍(潰瘍=ただれる)とは胃の内膜が消化される、ストレス社会の現代における代表的な病気といえます。胃酸(胃液中の「塩酸」)や「ペプシン」の働きが活発化することが原因とされています。主な症状として、みぞおちあたりの腹痛や吐き気、食欲不振、体重減少、背中の痛みが挙げられます。どす黒い吐血や下血が起こる場合もあります。

十二指腸潰瘍(じゅうにしちょうかいよう)

胃液の強い酸の刺激によって、十二指腸の組織が剥がれ落ちる、また内部からえぐられたような状態を指します。食べ物の消化を行う胃液が、何らかの原因で胃や十二指腸内の組織を溶かしてしまうことを消化性潰瘍と呼びます。空腹時にみぞおちが痛むことが特徴で、他にも胸やけや胃もたれ、吐き気、嘔吐、食欲不振を伴うことがあります。自覚症状が全くない人もいますが、無症状だからといって放置するのは危険です。

ピロリ菌感染症

ピロリ菌(ヘリコバクターピロリ)は、強い酸性を示す胃の中でも生息できる細菌です。主に7歳頃までに、感染者の唾液を介して感染します。そして除菌治療を行わない限り、感染は続きます。

ピロリ菌に感染したことだけでは、通常症状は現れません。慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃がんなどの原因になると言われており、その場合は胃痛、胃もたれ、食欲低下などの症状が見られることもあります。

食道がん

食道の中央付近、または下部にできやすいがんです。

自覚症状が出にくく、早期発見が難しいと言われています。進行すると、飲食時に胸に違和感を感じたり、食べ物がつかえるように感じることがあります。さらに進行すると体重が減少したり胸や背中に痛みを感じたり、咳が出たり、声がかすれるなどの症状が 現れるようになります。内視鏡検査、上部消化管造影検査などで早期発見が重要です。

胃がん

胃の粘膜に生じるがんです。

早期に発見できれば、内視鏡的な治療での完治が期待できます。症状が乏しいため、早期発見のためには、胃カメラ検査が非常に重要になります。

当院では、スコープを鼻から通す経鼻内視鏡をご用意しております。

大腸がん

大腸の粘膜に生じるがんです。 早期に発見できれば、ほぼ100%の完治が期待できます。こちらも、その早期発見のためには大腸カメラ検査が重要になります。

大腸がんの多くは、大腸ポリープががん化したものです。大腸ポリープの段階で切除することが、もっとも有効な予防と言えるでしょう。

当院では、大腸カメラ検査、大腸ポリープ切除に対応しております。

機能性ディスペプシア

内視鏡検査などではっきりとした異常が見つからないのに、胃痛、胃もたれ、膨満感などの症状が慢性的に持続する病気です。

薬物療法、生活習慣の改善などにより、症状の軽減・消失を目指します。